EL METABOLISMO BASAL DEL ESTADO-NACIÓN: ¿NOS LLEVARÁ A LA EXTINCIÓN?

Por Rafael Villagra, Ingeniero, Antropólogo y experto en culturas corporativas.

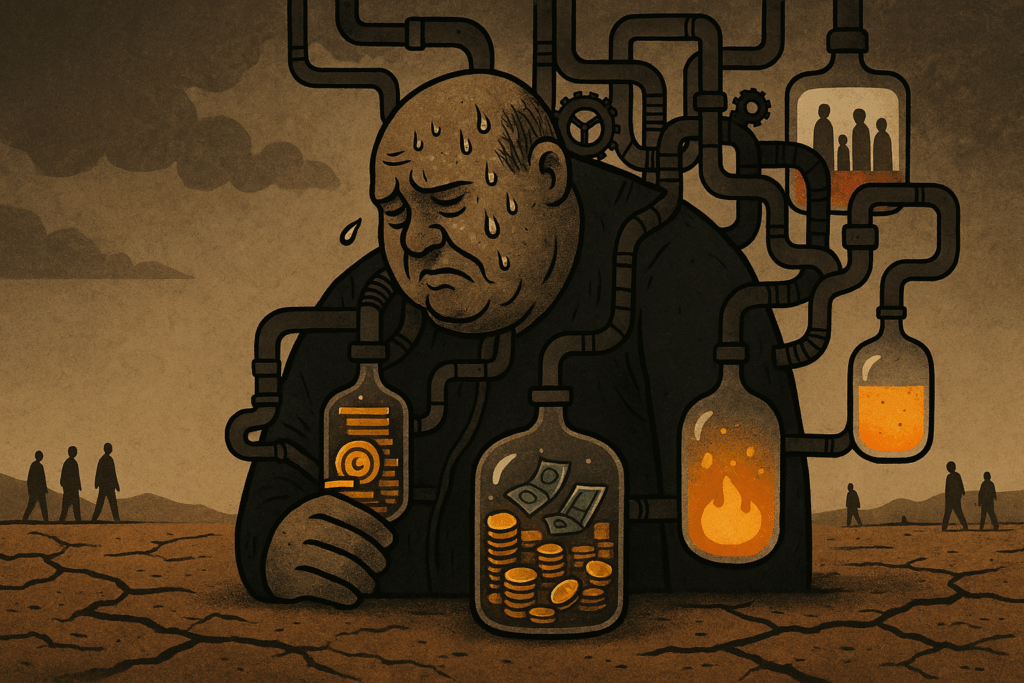

El Estado-nación, tal y como lo conocemos, parece abocado a un ocaso. La razón no es otra que el crecimiento exponencial de sus estructuras administrativas, políticas y burocráticas, que generan un “metabolismo basal” tan elevado que amenaza con desbordar sus propios recursos. Tal expresión, tomada de la biología, se refiere al gasto energético que un organismo necesita para mantener sus funciones vitales mínimas. Si lo trasladamos al ámbito sociopolítico, nos encontramos con que la mayor parte de los impuestos recaudados se destina únicamente a sostener la maquinaria estatal. Vemos además que este porcentaje no para de crecer en España. De mantenerse esta tendencia, el Estado podría llegar a colapsar, incapaz de adaptarse y garantizar la propia supervivencia de la sociedad.

De la política a la biopolítica: el giro foucaultiano

Michel Foucault (1978) introdujo el concepto de biopolítica y el biopoder para referirse a la forma en que el poder contemporáneo se ejerce no solo sobre territorios, sino directamente sobre la vida y el cuerpo de los individuos. Con el paso de las décadas, ese control político-biológico ha ido alimentando nuevas estructuras, cargos, asesores y funcionarios. En teoría, se perseguía la eficiencia: un Estado capaz de regular y optimizar las condiciones de vida de la población. Sin embargo, esta supuesta eficiencia ha derivado en un gigantismo institucional que cada vez demanda más recursos para funcionar.

En lugar de un servicio público sustentado en la responsabilidad y la transparencia, la política se ha convertido en muchos casos en una carrera profesional o, incluso, en un negocio. El político, lejos de administrar con honestidad los bienes de la ciudadanía, se ve presionado a “hacer más cosas”, a prometer más servicios y a expandir las estructuras gubernamentales para legitimarse. Este círculo vicioso desemboca en mayores impuestos y, a menudo, en un endeudamiento insostenible, máxime cuando el sistema monetario se basa en un “constructo imaginario” y la deuda pública no parece tener un anclaje real en la economía productiva (Graeber, 2012).

La presión fiscal como indicador de un metabolismo acelerado

La imparable creación de organismos públicos y el gasto que conllevan asfixian a los contribuyentes. En muchos países, prácticamente el 100% de los impuestos recaudados cubre costes de personal, infraestructuras estatales y, en menor medida, programas sociales. Cuando este esfuerzo fiscal no basta, se recurre a la deuda pública para costear ese “metabolismo basal” de la administración. La contradicción es evidente: cada vez se exigen más recursos a la ciudadanía y a las empresas, limitando la inversión privada y frenando la creación de verdadera riqueza.

Un ejemplo paradigmático es el de la vivienda. Existiendo suelos públicos que permitirían abaratar el precio final de las viviendas y, por ende, el acceso a una vivienda digna, los gobiernos suelen tasarlos muy por encima de su coste real, o simplemente tasarlos, para inyectar fondos en unas arcas que necesitan sostener estructuras sobredimensionadas. El resultado final es la inflación de los precios de la vivienda y, con ello, la exclusión de buena parte de la población de ese derecho básico. No olvidemos que y a costa de simplificar en aras de la compresión, el coste constructivo de una vivienda más que digna, incluyendo la parte de urbanización necesaria, podría rodar los 1.500 € / m2, de ahí al precio actual, ese sobrecoste son impuestos, suelo y burocracia.

Cuestión de justicia: jubilaciones y servicios públicos

El problema se agudiza cuando se pretende mantener un nivel de gasto que no se corresponde con la realidad socioeconómica. Esto se observa, por ejemplo, en los sistemas de pensiones. Hace décadas, la edad de jubilación se fijó en los 65 años, con una esperanza de vida de alrededor de 72 años en algunos países europeos. Hoy, con una esperanza de vida que supera los 80 años (OECD, 2020), es lógico pensar en reestructurar los sistemas de retiro para hacerlos sostenibles. Sin embargo, continúan existiendo colectivos privilegiados, banca, ferroviarios, etc., que se jubilan a edades sensiblemente más tempranas, mientras el grueso de la sociedad se ve obligado a hacerlo cada vez más tarde. Esta disparidad no solo es injusta, sino que incrementa la tensión sobre las arcas del Estado.

Por otra parte, ningún dirigente se atreve a plantear públicamente que no todos los territorios pueden disponer de infraestructuras de gran escala (hospitales en cada localidad, o centro de salud por cada pueblo, por ejemplo) si el país no dispone de recursos suficientes. Aun así, se crean y mantienen estructuras locales, comarcales, regionales y nacionales, con la única finalidad de “estar presentes”, incurriendo en gastos desproporcionados que finalmente se afrontan mediante más impuestos o más deuda.

La adaptación en la naturaleza: una lección para las sociedades

En biología, los organismos que no pueden reducir su metabolismo cuando los recursos de sus ecosistemas se vuelven escasos, perecen. Numerosos animales, ante la escasez de alimento o cambios en el entorno, entran en periodos de hibernación, reduciendo al mínimo su gasto energético (Barnes, 1989). Este proceso de adaptación les permite subsistir hasta que las condiciones externas vuelven a ser favorables.

De igual forma, la sostenibilidad de un Estado exige la capacidad de contener su gasto en épocas de escasez y reajustar sus estructuras a la realidad económica. Aquellas especies (o, por analogía, sociedades) que han sabido adaptarse han sobrevivido; las que no, han desaparecido (Capra, 1996). Si el Estado mantiene un metabolismo basal elevado a toda costa, la supervivencia colectiva puede verse comprometida.

A modo de conclusión

La hipertrofia del Estado-nación no solo es cuestión de gasto público, sino también de legitimidad política y transparencia. Cuando los contribuyentes sienten que sus impuestos se destinan a perpetuar estructuras obsoletas o ineficientes, se genera un clima de descontento que amenaza la cohesión social y promueve populismos. Del mismo modo que el organismo vivo reduce su metabolismo cuando el entorno se vuelve hostil, el Estado debe disminuir su maquinaria administrativa cuando los recursos no son suficientes. De lo contrario, el “metabolismo basal” terminará superando las capacidades reales de la sociedad, arrastrándola a un colapso que podría llevar a su extinción en el plano político, económico y social.

La biopolítica, conceptuada por Foucault como la intervención del poder en los procesos vitales de la población, debía servir para garantizar la eficiencia y la prosperidad colectiva. Sin embargo, cuando se transforma en un fin en sí mismo, solo consolida estructuras institucionales que acaban devorando los recursos comunes, hipotecando el futuro de las próximas generaciones. Hoy, más que nunca, nos encontramos ante la necesidad de repensar el tamaño y las funciones del Estado para que su metabolismo basal no se convierta en la antesala de su propia extinción.

Referencias bibliográficas

- Barnes, B.M. (1989). Freeze avoidance in a mammal: body temperatures below 0°C in an arctic hibernator. Science, 244(4912), 1593-1595.

- Capra, F. (1996). La trama de la vida: una nueva perspectiva de los sistemas vivos. Barcelona: Anagrama.

- Foucault, M. (1978). La voluntad de saber. Buenos Aires: Siglo XXI.

- Graeber, D. (2012). Debt: The First 5,000 Years. Brooklyn: Melville House.

- Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. (2022). Informe sobre la vivienda en España. Gobierno de España.

- OECD (2020). OECD Pensions Outlook 2020. París: OECD Publishing.